Qu'est-ce qu'un droit au bail ? Définition et fonctionnement

Pour s’installer dans des locaux commerciaux et exercer son activité, un professionnel se trouve souvent dans la situation d’intégrer des lieux qui ont été occupés par une entreprise et qui font donc déjà l’objet d’un bail commercial. Le droit au bail constitue alors le droit de prendre la suite et de bénéficier des dispositions et des droits inhérents à ce type de baux. Le droit au bail fait l’objet d’un paiement par le nouvel acquéreur à l’ancien locataire. Explications.

Qu’appelle-t-on droit au bail ?

Le droit au bail désigne le droit de prendre la suite d’un titulaire d’un bail commercial et de pouvoir occuper les locaux. Le repreneur récupère ainsi le bail conclu entre le précédent occupant et le propriétaire du local sans avoir à conclure un nouveau bail. Dans ce cadre, la durée de location vaut pour la période restant à courir pour l’ancien locataire. Le loyer reste le même.

Le droit au bail s’applique dans le cadre d’un bail commercial

Un bail commercial est un contrat de location de locaux qui concernent les professionnels, pour des locaux utilisés pour l’exercice administratif d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale. Le contrat de bail commercial est en principe conclu pour 9 ans au minimum. Mais sa durée peut être différente en cas de location saisonnière de locaux professionnels ou dans le cas d’un bail dérogatoire accordé sous certaines conditions. Un bail commercial n’est jamais conclu pour une durée indéterminée, et le locataire peut quitter les lieux au bout d’une période de 3 ans.

Le droit au bail : un élément du fonds de commerce

Le droit au bail permet à une tierce personne de prendre la suite du titulaire d’un bail commercial, donc d’occuper les locaux concernés. Ce droit au bail constitue un élément du fonds de commerce (c’est-à-dire l’ensemble des éléments utilisés pour l'exploitation d'une activité commerciale ou industrielle) qui appartient à l’ancien locataire.

Le droit au bail permet au locataire de céder soit son fonds de commerce, soit le droit au bail seul. Dans ce dernier cas, le droit au bail nécessite dans la plupart des cas l’accord du bailleur. Obligation le plus souvent mentionnée dans les clauses du bail initial. Si le locataire cède son fonds de commerce à l’occasion d’une cession du droit de bail à un acquéreur qui exerce la même activité professionnelle et exploite la même clientèle, le bailleur ne peut pas, en principe, s’y opposer, à moins qu’une clause spécifique ait été intégrée dans le bail d’origine.

Le droit au bail a une valeur patrimoniale, mais qui n’est pas liée au chiffre d’affaires et aux bénéfices de l’activité exercée dans les locaux concernés. Il fait donc l’objet du paiement d’une indemnité par l’acquéreur, indemnité mentionnée dans le contrat de cession de bail. Ce paiement permet de faire bénéficier le nouvel acquéreur de toutes les dispositions et de tous les droits garantis par les baux commerciaux, et de lui aussi obtenir le droit au renouvellement du bail.

Le droit au bail, donc le paiement d’une somme par l’acquéreur à l’ancien locataire, se justifie par le fait que le loyer restera inchangé jusqu’à l’expiration du bail, et qu’il est donc sous-évalué par rapport aux prix du marché.

En matière fiscale, le produit de la vente du droit de bail est imposé selon les conditions applicables aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC), c’est-à-dire comme les autres produits courants d’une entreprise.

Comptablement, l’acquéreur d’un droit au bail l’enregistre à l’actif de son bilan comme une immobilisation incorporelle, normalement non amortissable. Cependant, le droit au bail peut faire l’objet d’un amortissement sur la durée du bail.

Les formalités liées au droit de bail

La cession d’un droit de bail, en particulier lorsqu’elle concerne aussi la cession du fonds de commerce, implique des formalités obligatoires. Elle doit notamment faire l’objet d’une déclaration dans un journal d’annonces légales à l’initiative de l’acquéreur, et ce, dans les 15 jours qui suivent la cession.

L’acquéreur doit également solliciter le greffier du tribunal de commerce dans un délai de 3 jours suivant l'insertion dans le journal d’annonces légales pour qu’il procède à la publication d’un avis dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Ces annonces ont pour objectif d’informer les créanciers de l’ancien locataire qui disposent d’un délai de 10 jours pour s’opposer à la cession de droit de bail.

Dossiers similaires

-

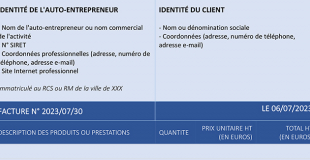

Conseils et modèle de facture pour auto-entrepreneur ! En tant que professionnel, un auto-entrepreneur est tenu d'éditer une facture à chaque fois qu'il vend une produit ou une prestation, hormis si son client est un particulier. Une facture...

-

Quelle différence entre hard discount et soft discount ? Le discount, vous en êtes plutôt familier : ces entrepôts rarement bien éclairés qui proposent des produits dans des cartons ou sur des palettes à des prix défiant toute concurrence. Et le...

-

Le front-office d'une entreprise : qu'est-ce que c'est ? Quelle définition ? On entend souvent parler de back-office, sans doute un peu moins de front-office. Back et front sont deux contraires en anglais. Dans le monde professionnel, certains termes qui paraissent simples...

-

Quelles obligations comptables pour un commerçant ? En tant que chef d'entreprise, un commerçant est tenu de tenir une comptabilité, qu'il soit une personne physique ou une personne morale, c'est-à-dire qui exerce son activité sous la forme d'une...

-

Prime de panier ou panier repas : pour qui, quand, comment ? La prime de panier ou le panier repas sont les appellations courantes pour parler de l’indemnité repas. Cette indemnité est versée par l’employeur à un salarié dans plusieurs situations,...

-

Comment optimiser sa consommation d'énergie en entreprise ? 6 pistes à explorer ! Optimiser sa consommation d'énergie en entreprise est une priorité en particulier à un moment où les coûts de l'électricité, du gaz, des carburants, etc., grimpent en flèche et pèsent...

-

Expert comptable : est-il indispensable à l'entreprise ? Comment le choisir ? Un expert comptable est un élément clé d’une entreprise. Ce professionnel spécialiste de la comptabilité et du suivi social et juridique de l’entité est un véritable soutien pour le chef...

-

Qu'est-ce qu'une Licorne dans le monde des startups ? Quelques exemples ! Les licornes, beaucoup en parlent, mais personne ne semble en avoir vu. Dans le monde de l’entreprise, la startup licorne est un peu la même chose : tout le monde en rêve, mais rejoindre ce...

-

Intranet : définition, fonctions et avantages pour l'entreprise L’intranet, c’est une sorte d’internet interne à une entreprise, accessible uniquement à ses collaborateurs. Ce réseau informatique spécifique est doté de nombreuses fonctionnalités pour...

-

Boîte postale : définition, dans quel cas est-ce intéressant pour l'entreprise ? Une boite postale est un service proposé aux particuliers et aux entreprises. Elle prend la forme d’un casier sécurisé en bureau de poste qui permet à une entreprise d’y faire adresser son...

-

Peut-on changer de code APE ? Dans quel cas ? Quels avantages ? Le code APE attribué à toute entreprise qui se crée en France donne des informations sur le type d'activité que cette dernière exerce. APE veut en effet dire "Activité principale exercée". Le...

-

Cotisations sociales et fiscales de l'auto-entrepreneur : le dossier complet Tous les mois ou trimestres, le micro-entrepreneur déclare son chiffre d’affaires et paie les cotisations sociales et fiscales dues en fonction de son activité. Mais combien paie-t-il exactement...